Twin Casino – популярная онлайн-платформа для азартных игр, которая, как и многие другие подобные ресурсы, может периодически сталкиваться с блокировками со стороны провайдеров или государственных органов. Именно поэтому игроки часто ищут рабочие зеркала этого казино.

Зеркало Твин казино – это точная копия основного сайта казино, расположенная по другому адресу. Оно создается для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к играм и услугам казино в случае блокировки основного домена. Функционал и дизайн зеркала полностью идентичны оригиналу.

Как найти работающее зеркало Twin casino?

Найти актуальное зеркало Twin Casino можно несколькими способами:

- Официальные каналы казино:

- Социальные сети: Администрация казино Твин часто публикует ссылки на работающие зеркала в своих официальных группах в социальных сетях (ВКонтакте, Telegram, Facebook и др.).

- Рассылка: Подпишитесь на рассылку казино, чтобы получать актуальную информацию о зеркалах и других новостях.

- Служба поддержки: Обратитесь в службу поддержки казино через онлайн-чат, электронную почту или телефон.

- Партнерские сайты:

- Многие сайты, посвященные онлайн-казино, публикуют обзоры и рейтинги различных игровых платформ, включая Twin Casino. На таких сайтах часто можно найти актуальные ссылки на зеркала.

- Поисковые системы:

- Используйте поисковые запросы типа «зеркало Twin Casino» или «Twin Casino рабочее зеркало». Однако будьте осторожны, так как в выдаче могут быть не только актуальные, но и устаревшие или даже фишинговые ссылки.

Альтернативные способы обхода блокировок:

Если вы не можете найти рабочее зеркало Твин, можно воспользоваться альтернативными способами обхода блокировок:

- VPN: Виртуальная частная сеть позволяет скрыть ваш IP-адрес и обойти географические ограничения.

- Браузеры с встроенным VPN: Некоторые браузеры (например, Opera) имеют встроенный VPN, который можно использовать для доступа к заблокированным сайтам.

- Прокси-серверы: Прокси-сервер позволяет подключаться к интернету через другой компьютер, маскируя ваш IP-адрес.

Поиск работающего зеркала Twin Casino – это несложная задача, если следовать приведенным выше рекомендациям. Однако помните, что безопасность ваших данных должна быть для вас приоритетом. Используйте только проверенные источники и будьте осторожны при переходе по ссылкам.

Юридические аспекты использования зеркал казино

Зеркала онлайн-казино являются важной частью работы таких сайтов. Они используются для обхода блокировок со стороны провайдеров интернета и других ограничений доступа к сайтам азартных игр. Однако использование зеркал может иметь юридические последствия для пользователей.

Во-первых, использование зеркал может нарушать законодательство страны, где находится пользователь. В некоторых странах запрещено играть в азартные игры через интернет или использовать VPN для обхода блокировки сайтов. Поэтому перед использованием зеркала необходимо убедиться, что это не противоречит местным законам.

Во-вторых, использование зеркал может привести к проблемам с безопасностью данных пользователя. Зеркала могут быть созданы мошенниками с целью кражи личной информации игроков или их денег. Поэтому важно выбирать только проверенные и надежные зеркала от известных казино.

В-третьих, использование зеркал может повлечь за собой проблемы с налоговым законодательством. В некоторых странах выигрыши в онлайн-казино облагаются налогом, и использование зеркал может затруднить отслеживание доходов игрока.

В целом, использование зеркал онлайн-казино Твин имеет свои риски и требует внимательного подхода со стороны пользователей. Перед использованием зеркала Twin казино необходимо ознакомиться с местными законами и выбрать надежный источник для получения актуального зеркала.

Ответственность игрока при использовании зеркал казино

Использование зеркал онлайн-казино может быть связано с определенными рисками и ответственностью для игроков. Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать:

- Законодательство: Прежде всего, игрокам следует убедиться, что использование зеркал не противоречит местному законодательству. В некоторых странах азартные игры через интернет могут быть запрещены или ограничены.

- Безопасность: Зеркала могут быть созданы мошенниками с целью кражи личной информации игроков или их денег. Важно выбирать только проверенные и надежные зеркала от известных казино.

- Налогообложение: В некоторых странах выигрыши в онлайн-казино облагаются налогом, и использование зеркал может затруднить отслеживание доходов игрока.

- Правила казино: Игроки должны быть знакомы с правилами и условиями использования зеркал конкретного казино. Это поможет избежать недоразумений и проблем в будущем.

- Ответственное игра: Использование зеркал не должно стать причиной для неконтролируемого игрового поведения. Игроки должны всегда контролировать свои расходы и время, проведенное за игрой.

- Конфиденциальность: При использовании зеркал игроки должны быть осторожны с передачей своих личных данных. Лучше всего использовать защищенные соединения и избегать предоставления конфиденциальной информации третьим лицам.

- Поддержка: Если у игрока возникают проблемы или вопросы относительно использования зеркал, он должен обратиться за помощью к службе поддержки казино.

В заключение, ответственность игрока при использовании зеркал казино заключается в том, чтобы быть информированным о возможных рисках и принимать меры для защиты своей безопасности и соблюдения законодательства.

Сравнение зеркал и VPN для доступа к онлайн-казино

Зеркала и VPN (Virtual Private Network) – это два популярных способа обхода блокировок онлайн-казино. Давайте сравним их, чтобы понять, какой метод лучше подходит для доступа к азартным играм в интернете.

Функциональность: Оба метода позволяют обойти блокировку сайта казино, но они работают по-разному. Зеркала создают копии оригинального сайта, которые доступны через другой URL. VPN же создает виртуальный туннель между компьютером пользователя и сервером VPN, который маскирует реальный IP-адрес пользователя.

Простота использования: Зеркала обычно проще в использовании, так как все, что нужно сделать, это перейти по ссылке на зеркало. VPN требует установки специального программного обеспечения и настройки параметров подключения.

Безопасность: VPN обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку шифрует весь трафик пользователя. Зеркала могут быть менее безопасными, особенно если они созданы мошенниками.

Скорость: VPN может замедлить скорость интернета из-за шифрования трафика, в то время как зеркала обычно работают быстрее.

Стоимость: Большинство VPN-сервисов предоставляют услуги на платной основе, в то время как многие зеркала бесплатны.

Доступность: Зеркала могут быть недоступны в некоторых странах, где азартные игры запрещены, в то время как VPN позволяет обходить такие ограничения.

Законность: Использование VPN обычно не является незаконным, в то время как использование зеркал может быть незаконным в некоторых странах.

В итоге, выбор между зеркалом и VPN зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений пользователя. Если вам нужна простота использования и высокая скорость, то зеркала могут быть лучшим выбором. Если же важна безопасность и возможность обхода блокировок в разных странах, то VPN будет более подходящим вариантом.

Регистрация в Twin Casino: просто и быстро

Регистрация в Twin Casino — это первый шаг к увлекательной игре в вашем любимом онлайн-казино. Процесс регистрации достаточно простой и занимает всего несколько минут.

Найдите официальный сайт или рабочее зеркало Twin Casino. Нажмите на кнопку «Регистрация» и заполните предложенную форму. Обычно требуется указать:

- Пароль

- Имя и фамилия

- Дата рождения

- Страна проживания

- Номер телефона

Подтвердите свой email, перейдя по ссылке из письма, которое придет на указанный вами адрес.

Верификация: Для вывода средств вам может потребоваться пройти верификацию аккаунта, предоставив документы, подтверждающие вашу личность.

Указывайте только достоверную информацию, чтобы избежать проблем с выводом средств. Используйте комбинацию букв, цифр и специальных символов придумывая пароль для защиты своего аккаунта. Перед регистрацией внимательно изучите правила казино.

После регистрации:

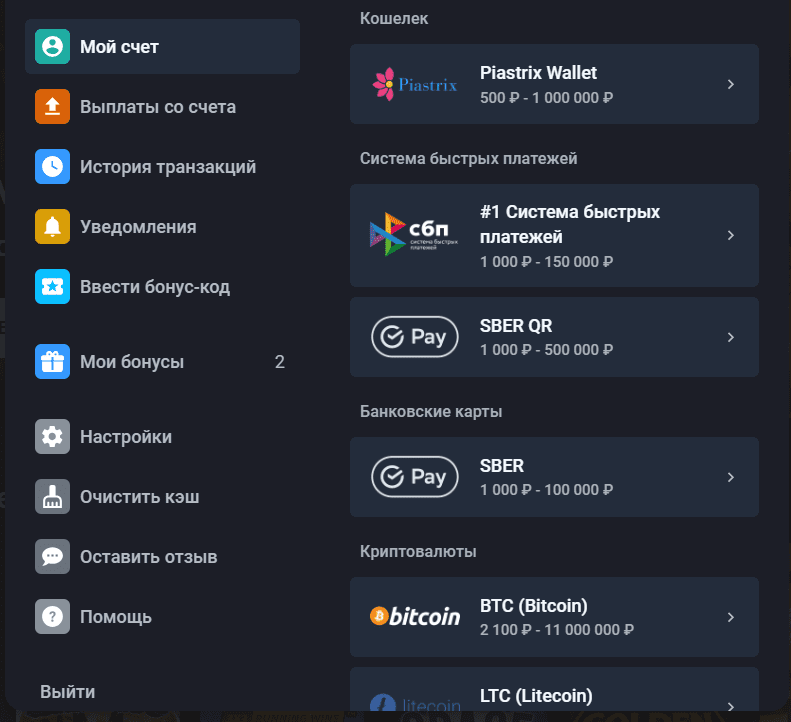

- Пополнение счета: Пополните свой игровой счет одним из доступных способов.

- Выбор игр: Выберите понравившиеся игры из обширной коллекции Twin Casino.

- Получение бонусов: Воспользуйтесь приветственным бонусом и другими акциями казино.

Бонусы в Twin Casino: сделайте игру еще выгоднее!

Twin Casino предлагает своим игрокам множество привлекательных бонусов, чтобы сделать игровой процесс еще более увлекательным и выгодным.

Какие бонусы можно получить:

- Приветственный бонус: Новые игроки могут рассчитывать на щедрый приветственный бонус, который обычно включает в себя увеличение первого депозита и бесплатные вращения.

- Бонусы за пополнение: Регулярно проводятся акции, в рамках которых игроки получают бонусы за пополнение счета.

- Кэшбэк: Часть проигранных средств возвращается на счет игрока в виде кэшбэка.

- Фриспины: Бесплатные вращения в определенных игровых автоматах.

- Промокоды: Игроки могут использовать промокоды для получения дополнительных бонусов.

Как получить бонусы:

- Регистрация: При регистрации нового аккаунта обычно начисляется приветственный бонус.

- Пополнение счета: За пополнение счета на определенную сумму можно получить дополнительные бонусы.

- Участие в акциях: Следите за новостями казино и участвуйте в акциях.

- Использование промокодов: Вводите промокоды в специальном поле при пополнении счета.

Все бонусы имеют свои условия отыгрыша, которые необходимо выполнить перед выводом средств. Условия бонусов могут меняться, поэтому перед использованием бонуса внимательно ознакомьтесь с правилами.

Мобильная версия Твин казино

Twin Casino предлагает своим игрокам удобную и функциональную мобильную версию, которая позволяет наслаждаться любимыми играми в любое время и в любом месте.

Мобильная версия полностью адаптирована под экраны смартфонов и планшетов, обеспечивая комфортную игру. В мобильном казино доступны все те же игры, бонусы и функции, что и на полной версии сайта. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться в мобильной версии казино Твин. Вы можете быстро зарегистрироваться или авторизоваться в своем аккаунте и начать играть с телефона в Twin casino.

Приложение Twin Casino

К сожалению, на данный момент официального мобильного приложения Твин казино для смартфонов и планшетов нет.

Почему нет приложения?

- Мобильная версия: Большинство онлайн-казино, включая Twin Casino, фокусируются на создании качественной мобильной версии своего сайта. Это позволяет играть в любимые игры прямо через браузер смартфона или планшета без необходимости скачивать дополнительное приложение.

- Ограничения платформ: Платформы Apple App Store и Google Play Маркет имеют строгие правила для азартных игр, что может затруднить размещение приложения казино.

Безопасность: Мобильная версия сайта, как правило, более безопасна, так как она защищена теми же системами безопасности, что и основная версия сайта.

Контакты

support@reply.twin.com